龍乃塩開発秘話

01:塩との出会い編

高校2年生(当時17歳)のとある休日私は母におつかいを頼まれました。

頼まれたものは塩だったので調味料コーナーをウロウロしていました。

その時、ポップに大きな字でうまい塩!!と書いてあり「なんだこれは」と思いつつも味が気になったので買ってしまいました。(少しお高めの塩)

帰宅後、母に「高すぎ!」と怒られました。

一方で、買ってきた塩の味見をしたところ本当に美味しくこんな塩が世にあるのかと感動しました。

そこから私は塩について興味を持つようになりました。

また、それと同時に塩の製造方法や歴史などを研究するようになりました。

そして、時が経ち2か月後、学校にて三者面談がありました。

そこで先生に大学進学(内部進学)を進められました。

というのも、私が通っていた学校は大学付属の高校で内部進学が基本でした。

そのため、先生には内部進学を進められましたが、私は断固拒否しました。

拒否した理由は、塩についての研究時間を増やしたかったからです。

先生は、最初「何言っているんだろう?」という目で見ていました。

しかし、私はそこで塩についての熱意を先生に話しました。

その結果、最終的に先生は「やりたい事があるならその道で頑張ってくれ」と応援の言葉をいただきました。

※ちなみに両親にもすでに話していて、「やりたい事があるならいいんじゃないか」と応援してくれました。

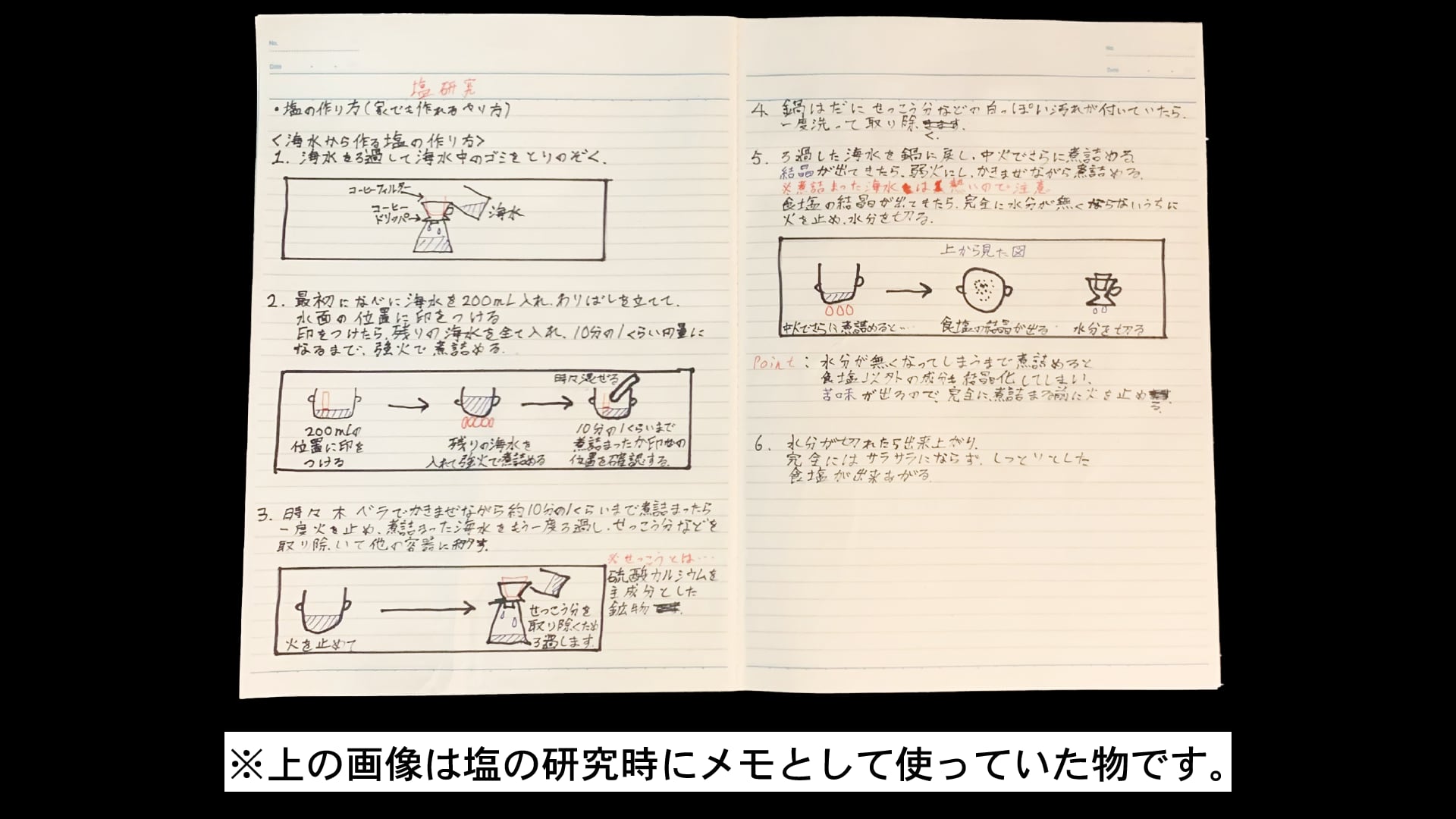

02:研究編

研究当初、友人たちから奇異な目で見られることがありました。

しかし私は「どんなに周りに否定されてもやるんだ!」と心の中で叫んでいました。

そして最初に研究した塩は、地元のスーパーで手に入れたものでした。

そのシンプルな風味と塩の種類に驚きましたがこれが私の探求する世界の入り口だと感じました。

次に、オンラインで世界中の異なる地域から取り寄せてみました。

「フランスのゲランド塩」、「ヒマラヤのピンクソルト」、「ボリビア ウユニ塩潮の塩」、「モンゴル平原の岩塩」、「沖縄のシママース塩」などそれぞれの土地の風土や環境が反映された塩たちの味わいを比べました。

その時はまるで異国の旅に出たようなワクワク感で胸がいっぱいになりました。

次第に、単なる味の違いだけではなく、

塩の採取方法や成分にも興味を持ち始めました。

海水からの塩の採取方法や塩湖の形成地層から掘り出す岩塩などそれぞれの背景には長い歴史と物語があることに気づきました。

また、研究が進むにつれ、塩は私にとって調味料以上のものとなっていきました。

それは人々の生活や文化に深く関わり、食の重要な要素としての役割を果たしていることに気づかされたからです。

ある時は、塩の歴史を学び、古代文明が塩に込めた意味を知りました。

また、近代の塩税や塩の価値観の変換も研究の対象としました。

03:龍乃塩開発

そして時が経ち、20歳の節目を迎える頃に研究の集大成として独自の塩を作りたいという思いが強くなり、学んだことを活かして「龍乃塩」と名付けるオリジナルの塩の創作に取り組むことにしました。